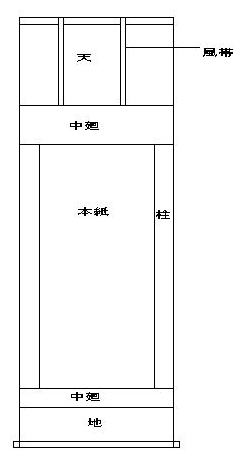

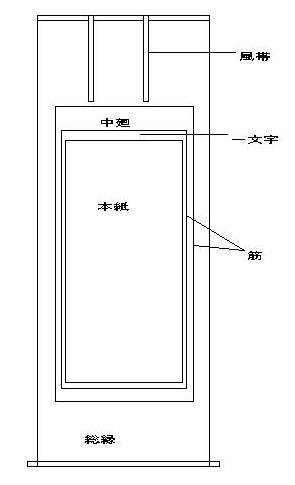

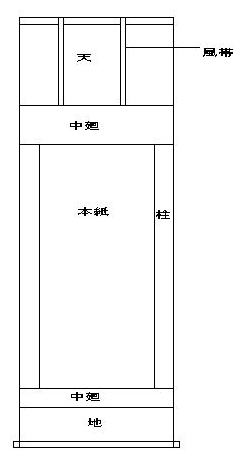

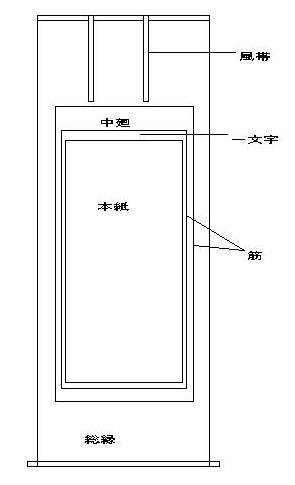

| 掛軸の様式と各部の名称 |

| 本紙 |

表装しようとする書や絵画などの本体をいいます。 |

| 表紙 |

本紙以外の表装した部分を総称して、表紙といいます。 |

| 一文字 |

本紙の上下につける掛軸の中でもポイントになる部分で、他の部分より上質の裂(きれ)を使います。本紙と中廻(ちゅうまわし)を結ぶ大切な個所で、その体裁と質の良し悪しの影響は表具全体に及びます。 |

| 中廻し(ちゅうまわし) |

中縁(ちゅうべり)ともいい、本紙の左右の中廻のことを「柱」ともいいます。表具のデザインの良し悪しはこの中廻の適否によるといえます。 |

| 天地(上下) |

中廻の上下に当たる部分のことで、本尊表装の場合は天地が中廻の外側を廻るので総縁ともいいます。 |

| 風帯 |

大和表具本仕立(行の行)の場合は、普通一文字と同じ裂(きれ)を使う「一文字風帯」が作法です。仏画表具、二段表具の場合は中廻と同じ裂を用い、これを「中風帯」といいます。 |

| 八双(はっそう) |

掛軸のいちばん上につける半月形をした木で、軸棒と同質のものを用います。内側の平らなほうを巻板といい、外側の丸くなったほうを山といいます。 |

| 軸棒 |

軸先をつける木の棒で、杉の白太(しらた)でつくられています。表具につつまれるので、表にはでてきません。 |

| 裂地―金襴 |

綿地又は絹地に斜文組織で模様を織り、模様の部分に金糸を織り込んだものです。金糸は雁皮の極めて強靭な紙に漆を下地に塗り、金箔を押すか、金泥を塗り、幅が0.03cm以下に裁断したものが用いられています。 |

| 露花(つゆ) |

風帯下端の左右に、小さな総(ふさ)のような綿糸をつけたものです。 |

| 細見(ほそみ) |

本紙の周囲や、天地と中廻しとの間の細い筋のことを細見といいます。細金(ほそがね)・細縁(ほそべり)・沈めなどともいいます。 |