|

| 四国遍路の出で立ちは、本来は写真の様なおなじみの聖地巡礼の正装が好ましく、いろいろとしきたりがありますが、少し略される方は洋服の上から白衣と輪袈裟を付け、金剛杖・念珠を持てば良いでしょう。 |

|

白衣(はくい) 白衣(はくい)

白衣の背の中央に『南無大師遍照金剛』とご宝号が書かれています。弘法大師の修行の跡を巡るので、宗派に関係なくこのご宝号入り白衣を着用します。(集印用白衣は宗派別でお選び下さい。)

袖付きと袖無しが有りますが女性の方は夏は日焼けを防ぎ、薄着ができて、しかも見た目が良いので袖付きの白衣をお勧めします。 |

|

|

輪袈裟・輪袈裟止め(わげさ・わげさどめ) 輪袈裟・輪袈裟止め(わげさ・わげさどめ)

輪袈裟はお坊さんが法衣として首から斜めに掛けている袈裟の略式で、聖地巡拝の遍路には欠かせない法衣です。袈裟止めは、白衣と輪袈裟を重ねて止める便利な小物です。

|

|

|

山谷袋(さんやぶくろ) 山谷袋(さんやぶくろ)

納経帳が入るサイズになっています。財布やタオルなどお遍路さんの持ち物は全てこの山谷袋に入れて巡拝します。 |

|

|

金剛杖(こんごうつえ) 金剛杖(こんごうつえ)

お遍路さんに最も神聖視されているのが『地水火風空』の五輪の塔を表した金剛杖です。金剛杖は弘法大師自身を現し、同行二人と書かれています。同行とは同じ道を歩むという意味です。たとえ一人でも遍路の傍らには弘法大師が影の様に寄り添って歩いておられます。遍路はいつもお大師さんと二人連れなのです。

|

|

|

念珠(ねんじゅ) 念珠(ねんじゅ)

念珠は心身を清浄にして仏への帰衣を表します。巡拝の必需品ですが、簡単な腕輪タイプの数珠でも結構です。

念珠は親玉を上にして、必ず左手に持ちます。決して念珠は首から掛けないようにして下さい。

|

|

|

持鈴(じれい) 持鈴(じれい)

金剛杖(こんごうしょう)と鈴を合わせた形の法具です。魔除けとして山野袋に吊って巡拝下さい。

|

|

巡拝ズボン(じゅんぱいズボン) 巡拝ズボン(じゅんぱいズボン)

ほどよく伸縮しますので軽く履き良く、夏も快適です。乾きが早いので宿で洗濯すれば、明くる朝には履くことができます。 |

|

納め札(おさめふだ) 納め札(おさめふだ)

納め札に前もって巡拝年月日と住所・名前・数え年を記入しておきましょう。各寺に2枚(本堂・大師堂)ずつ納めます。1〜4回までは白札です。5〜7回目までは青札・8〜24回目までは赤札・25〜49回目までは銀札・50〜99回目までは金札です。 |

|

線香・ローソク 線香・ローソク

1回にローソク、線香(3本)をあげ、経本に従ってお経をお唱え下さい。ローソク・線香は種火からお付け下さい。 |

|

|

|

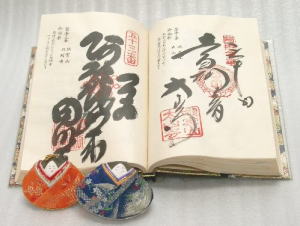

お納経───────────────────

お納経とは各札所でお経を唱えたり写経を奉納した印に納経所で納経軸や納経帳に頂くものです。

頂いたお納経は一生のお守りであり、悩みのある時は、これを礼拝します。納経軸は表装をし家宝として仏事を始め家庭行事の折々にお飾り下さい。

|

| 納経帳 |

印取り白衣 |

|

|

|

納経軸と同じく各寺の本堂と大師堂のお詣りの後、お納経を頂きます。納経帳は重ね印といって2回、3回とお詣りするたびに朱印のみ重ねてゆきます。約10回の巡拝でほぼ全体が赤くなってきます。

納経帳は軽くて、渇きの早い高級和紙でできたものを選びましょう。

|

お軸や納経帳と同じく白衣(おいずる)にもご宝印を頂きます。お遍路さんの旅立ち(浄土の世界への)の時に着せてあげるために準備し、大切に保管します。お浄土への通行証でもあります。

集印白衣はご宝印を頂きやすいように札所名とご詠歌が全体に印刷されていますので便利になりました。

納経軸同様に宗派別で選べます。

|

|

|

|